本研究團隊聚焦于光電技術與智能感知的交叉融合,緻力于解決高精度檢測、微型化傳感及智能化分析等領域的科學問題與工程挑戰。團隊以光電技術為核心,結合人工智能、微納制造等前沿手段,推動在環境監測、生物醫學、食品安全、公共安全等領域的創新應用。

一、 團隊成員

團隊目前固定科研人員7人,其中正高1人,副高3人,特聘副高3人。

(一)團隊負責人

劉晔,女,博士,研究員,物理與光電工程系系主任,東莞市三類特色人才,廣東省物理學會理事。2005年本科畢業于北京交通大學光信息科學與技術專業,2010年博士畢業于中科院物理研究所光物理重點實驗室,2010-2018年在中科院安徽光機所從事科研工作,2018年以高層次人才引進入職太阳成集团tyc234cc。主要研究方向為微納結構增強光譜技術、激光微納制造、光纖傳感技術等。作為項目負責人承擔了國家自然科學基金面上項目、青年項目、國家重點研究計劃項目子課題、廣東省自然科學基金、廣東省普通高校重大項目等科研項目近20項,參與國家973、863、中科院先導專項等重要項目的研究工作,在Photonic Research、Sensors and Actuators B:Chemical、Talanta、Optics Express、Optics Letters、Applied Physics Letters等刊物上發表學術論文80餘篇,授權發明專利10餘項。聯系方式:liuye@dgut.edu.cn。

劉晔,女,博士,研究員,物理與光電工程系系主任,東莞市三類特色人才,廣東省物理學會理事。2005年本科畢業于北京交通大學光信息科學與技術專業,2010年博士畢業于中科院物理研究所光物理重點實驗室,2010-2018年在中科院安徽光機所從事科研工作,2018年以高層次人才引進入職太阳成集团tyc234cc。主要研究方向為微納結構增強光譜技術、激光微納制造、光纖傳感技術等。作為項目負責人承擔了國家自然科學基金面上項目、青年項目、國家重點研究計劃項目子課題、廣東省自然科學基金、廣東省普通高校重大項目等科研項目近20項,參與國家973、863、中科院先導專項等重要項目的研究工作,在Photonic Research、Sensors and Actuators B:Chemical、Talanta、Optics Express、Optics Letters、Applied Physics Letters等刊物上發表學術論文80餘篇,授權發明專利10餘項。聯系方式:liuye@dgut.edu.cn。

(二)團隊核心成員

周飛,男,博士,副研究員。2006年本科畢業于南開大學物理系,2011年博士畢業于中科院物理研究所光物理重點實驗室,2011-2018年在中科院固體物理所從事科研工作,2018年以高層次人才引進方式入職太阳成集团tyc234cc。主要從事微納光子器件及應用、MEMS器件研制方面的研究工作。作為項目負責人主持國家自然科學基金面上項目、青年項目、國家重點研發計劃項目子課題、廣東省粵莞聯合基金培育項目等10餘項,參與多項國家自然科學基金重點項目、國家973項目等國家重要項目的研究工作。在Angew. Chemie. Int. Ed.、Sens. Actuators B、Opt. Express、Opt. Lett.等刊物發表學術論文70餘篇,引用次數3000餘次。聯系方式:fzhou@dgut.edu.cn。

周飛,男,博士,副研究員。2006年本科畢業于南開大學物理系,2011年博士畢業于中科院物理研究所光物理重點實驗室,2011-2018年在中科院固體物理所從事科研工作,2018年以高層次人才引進方式入職太阳成集团tyc234cc。主要從事微納光子器件及應用、MEMS器件研制方面的研究工作。作為項目負責人主持國家自然科學基金面上項目、青年項目、國家重點研發計劃項目子課題、廣東省粵莞聯合基金培育項目等10餘項,參與多項國家自然科學基金重點項目、國家973項目等國家重要項目的研究工作。在Angew. Chemie. Int. Ed.、Sens. Actuators B、Opt. Express、Opt. Lett.等刊物發表學術論文70餘篇,引用次數3000餘次。聯系方式:fzhou@dgut.edu.cn。

胡君,女,博士,副教授,太阳成集团tyc234cc副院長。2011年博士畢業于中科院等離子體物理研究所。主要研究方向等離子體技術應用、電路設計等。作為項目負責人承擔了國家自然科學基金青年基金項目、博士後基金項目等近10項科研項目,在Journal of Hazardous Materials、Dalton Transactions、The Journal of Physical Chemistry B等期刊發表學術論文10餘篇。聯系方式:jhu@dgut.edu.cn。

胡君,女,博士,副教授,太阳成集团tyc234cc副院長。2011年博士畢業于中科院等離子體物理研究所。主要研究方向等離子體技術應用、電路設計等。作為項目負責人承擔了國家自然科學基金青年基金項目、博士後基金項目等近10項科研項目,在Journal of Hazardous Materials、Dalton Transactions、The Journal of Physical Chemistry B等期刊發表學術論文10餘篇。聯系方式:jhu@dgut.edu.cn。

初讓,男,博士,特聘副研究員。2021年畢業于哈爾濱工程大學光學工程專業,2019年9月至2020年9月在英國南安普頓大學進行博士聯合培養。畢業後在太阳成集团tyc234cc任教至今,主要研究方向為光纖傳感、激光微納加工等。主持國家自然科學青年基金1項,參與多項國家級科研項目。在Sensors and Actuators B:Chemical、Opt. Express、Opt. Lett.等重要期刊發表學術論文20餘篇。聯系方式:chur@dgut.edu.cn。

初讓,男,博士,特聘副研究員。2021年畢業于哈爾濱工程大學光學工程專業,2019年9月至2020年9月在英國南安普頓大學進行博士聯合培養。畢業後在太阳成集团tyc234cc任教至今,主要研究方向為光纖傳感、激光微納加工等。主持國家自然科學青年基金1項,參與多項國家級科研項目。在Sensors and Actuators B:Chemical、Opt. Express、Opt. Lett.等重要期刊發表學術論文20餘篇。聯系方式:chur@dgut.edu.cn。

譚豔珍,女,博士,特聘副研究員。2018年博士畢業于香港理工大學電機工程專業;2018年加入太阳成集团tyc234cc。主要從事光纖傳感、光熱/光聲光譜方面的研究,開展光纖氣體傳感器在生物化學、環境監測、呼吸檢測等重要領域的應用研究。累計在本領域國際權威刊物和會議上發表論文20餘篇,獲國家授權發明專利1項,多次在國際學術會議上作口頭報告,主持廣東省基礎與應用基礎研究基金省市聯合基金項目2項(地區培育項目,青年項目),東莞市社會發展科技項目(重點項目)1項。教學上,主講大學物理、光纖通信原理與系統、光電信息物理基礎、光纖傳感器技術等。 聯系方式:tanyz@dgut.edu.cn。

譚豔珍,女,博士,特聘副研究員。2018年博士畢業于香港理工大學電機工程專業;2018年加入太阳成集团tyc234cc。主要從事光纖傳感、光熱/光聲光譜方面的研究,開展光纖氣體傳感器在生物化學、環境監測、呼吸檢測等重要領域的應用研究。累計在本領域國際權威刊物和會議上發表論文20餘篇,獲國家授權發明專利1項,多次在國際學術會議上作口頭報告,主持廣東省基礎與應用基礎研究基金省市聯合基金項目2項(地區培育項目,青年項目),東莞市社會發展科技項目(重點項目)1項。教學上,主講大學物理、光纖通信原理與系統、光電信息物理基礎、光纖傳感器技術等。 聯系方式:tanyz@dgut.edu.cn。

郭奎奎,男,博士,特聘副研究員。2020年博士畢業于深圳大學光學工程專業;2020-2022年在深圳大學從事博士後科研工作;2022年加入太阳成集团tyc234cc。長期從事飛秒激光制備光纖光栅、飛秒激光微加工技術、分布反饋光纖激光傳感器、光纖溫度傳感器、壓力傳感器、濕度傳感器、氣體傳感器、光纖光栅波長解調技術等方面的研究工作。作為項目負責人主持廣東省粵深聯合基金青年項目1項;深圳市自然科學基金基礎研究面上項目1項;深圳市個人創客項目1項,東莞市社會發展科技項目1項;重點實驗室開放課題1項,校級項目1項。參與國家級項目2項,省級項目1項,市級項目2項。相關研究成果已在國内外重要期刊發表論文41篇;授權發明專利3項;實用新型專利4項。聯系方式:guokuikui@dgut.edu.cn。

郭奎奎,男,博士,特聘副研究員。2020年博士畢業于深圳大學光學工程專業;2020-2022年在深圳大學從事博士後科研工作;2022年加入太阳成集团tyc234cc。長期從事飛秒激光制備光纖光栅、飛秒激光微加工技術、分布反饋光纖激光傳感器、光纖溫度傳感器、壓力傳感器、濕度傳感器、氣體傳感器、光纖光栅波長解調技術等方面的研究工作。作為項目負責人主持廣東省粵深聯合基金青年項目1項;深圳市自然科學基金基礎研究面上項目1項;深圳市個人創客項目1項,東莞市社會發展科技項目1項;重點實驗室開放課題1項,校級項目1項。參與國家級項目2項,省級項目1項,市級項目2項。相關研究成果已在國内外重要期刊發表論文41篇;授權發明專利3項;實用新型專利4項。聯系方式:guokuikui@dgut.edu.cn。

何林,女,博士,副教授,物理與光電工程系副系主任。2012年博士畢業于華南理工大學微電子學與固體電子學專業。主要研究方向為生物光學、光電子傳感等。作為主要參與人參與多項國家級以及省級科研項目,作為負責人主持國家自然科學基金重大研究計劃重點支持項目子課題1項,以第一作者在國際重要刊物上發表SCI論文15篇,并獲授權發明專利4項。聯系方式:helin@dgut.edu.cn。

何林,女,博士,副教授,物理與光電工程系副系主任。2012年博士畢業于華南理工大學微電子學與固體電子學專業。主要研究方向為生物光學、光電子傳感等。作為主要參與人參與多項國家級以及省級科研項目,作為負責人主持國家自然科學基金重大研究計劃重點支持項目子課題1項,以第一作者在國際重要刊物上發表SCI論文15篇,并獲授權發明專利4項。聯系方式:helin@dgut.edu.cn。

二、 主要研究方向

1. 拉曼光譜技術及應用

拉曼光譜是一類重要的光譜檢測技術,具有樣品前處理簡單、檢測速度快、指紋光譜特性等顯著優點。表面增強拉曼散射(Surface-enhanced Raman scattering,SERS)極大提高了拉曼光譜的檢測靈敏度,在化學、材料、環境、生命科學、食品安全等領域具有重要應用前景。團隊近年來将光纖傳感技術與SERS光譜技術相結合,提出多種新穎的激光誘導法制備高性能光纖SERS探針,研制光纖探針增強型便攜式拉曼光譜儀,在液相原位拉曼光譜檢測方面開展系列創新應用。

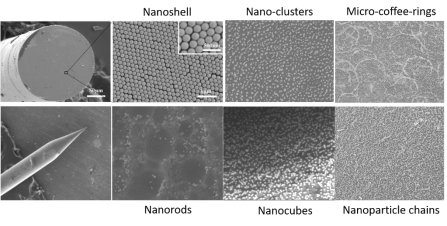

(1) 高性能光纖SERS探針

發展激光誘導蒸發自組裝法、滑移輔助的激光誘導自組裝法等激光誘導法,制備出多種形貌的平端面、錐形光纖SERS探針。結合程控設備,實現光纖SERS探針的可控、重複、小批量制備,制備的光纖SERS探針具有優良的檢測靈敏度和重複性。後續嘗試開展基于半導體材料、二維材料等的新型光纖SERS探針的制備及性能研究。

圖1、多種形貌的光纖SERS探針

(2) 基于光纖SERS探針的液相原位檢測

光纖作為一種優良的光波導,具有傳輸損耗低、抗幹擾能力強等優點。通過将光纖SERS探針插入待測溶液中即可實現液相SERS光譜的原位檢測。我們研制了光纖探針增強型便攜式拉曼光譜儀,并基于此實現食用油中非法添加物、牛奶中三聚氰胺、牛奶中四環素等多種複雜液相體系的SERS光譜檢測。

圖2、基于光纖SERS探針的多種液相體系拉曼光譜檢測

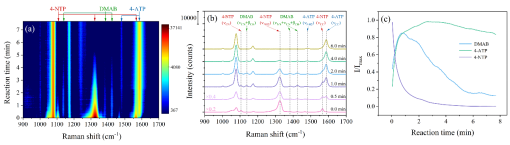

光纖SERS探針中拉曼激發光和SERS信号光均在光纖中進行傳輸,利用光纖中模場特性進行拉曼激發,提供大的SERS相互作用面積,利于提高SERS光譜檢測重複性。團隊近年來不斷拓展光纖SERS探針在各領域的檢測應用。例如,利用光纖SERS探針實時監測化學反應過程(圖3);将光纖SERS探針與微流控芯片結合,構建微流控-光纖SERS探針組合芯片,在生物醫學等領域具有重要應用前景。

圖3、基于光纖SERS探針的化學反應過程實時監測

(3) AI賦能拉曼光譜檢測應用

将機器學習、深度學習等人工智能算法與拉曼光譜技術相結合,開展複雜體系、實際體系中拉曼光譜檢測與識别關鍵技術研究。

圖4、卷積神經網絡(CNN)在拉曼光譜中的應用

2. 光纖傳感技術及應用

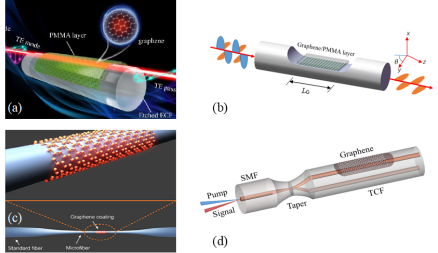

(1) 特種光纖傳感技術

随着光纖器件的不斷發展,以及制作光纖的工藝飛速進步,不同結構的特種光纖被研發用來實現更多的功能。常見的特種光纖包括:多芯光纖、無芯光纖、空芯光纖、保偏光纖、光子晶體光纖等。在光纖器件的制備中,為了增大對環境參量的靈敏度,通常還會使用物理和化學修飾的方法對光纖進行處理,使其結構發生一定的改變來達到提高器件靈敏度的目的,常見的有:側抛加工、光栅的寫入、拉錐或燒球、偏芯錯位焊接、光纖化學腐蝕等特種光纖因其具有靈活的結構、特異的性能而成為新型光纖傳感器的理想研發平台,而石墨烯作為一種具有優異光電性能的材料已經被廣泛的應用到了相關領域,将其與光纖相結合制備集成器件成為光纖器件領域的研究熱點。

圖5、不同類型特種光纖被覆石墨烯器件

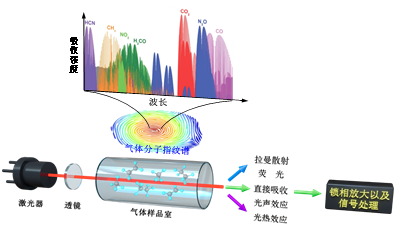

(2) 光纖氣體傳感技術

基于光纖傳感、光熱/光聲光譜技術,開展光纖氣體傳感器在生物化學、環境監測、呼吸檢測等重要領域的應用研究。激光光譜學在生物化學、環境監測、醫療診斷、燃燒等多個領域有着重要應用。典型的光譜學系統由光源、樣品池、信号探測和處理單元等組成(如圖6所示)。實際應用中,常對光源進行調制或調諧,探測部分則使用光栅、幹涉儀等光譜敏感元件和鎖相放大、取樣平均等弱信号檢測技術來提升系統的性能。光與氣體分子在樣品池中相互作用後,光的強度、相位、偏振、傳播方向等發生變化,或産生熱量、聲波或新的光波,探測這些變化可以确定樣品池中氣體的成分及含量。

圖6、光纖氣體傳感系統

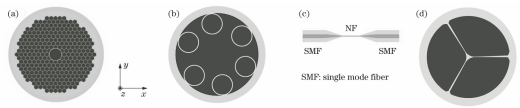

微納結構光纖通常由單一材料(石英)制成,包含沿光纖軸向延伸的空氣通道。圖7為幾種可作為氣體或液體樣品池的微納結構光纖,分别是光子帶隙空芯光纖(PBG-HCF)、反諧振空芯光纖(AR-HCF)、微納光纖(NF)及懸挂芯光纖(SCF)。這些光纖的導光機理有所不同,但共同點是大部分的光模場能量局限在空氣纖芯中或微納纖芯表面附近的空氣中,可實現光和樣品的高效相互作用。

圖7、作為氣體或液體樣品池的微納結構光纖

(3) 光纖光栅傳感技術

光纖光栅(Fiber Bragg Grating, FBG)是通過紫外光曝光或飛秒激光寫入等技術,在光纖纖芯内形成的周期性折射率調制結構。典型結構包括均勻布拉格光栅、啁啾光栅、傾斜光纖光栅等,FBG具有體積小、重量輕,對電絕緣、抗電磁幹擾、精度高、可靠性高等優點,易于實現分布測量的高效性等特點,可以實現在多場景(如醫療診斷、橋梁、油氣管道等設施)下的多參量集成化、高精度、高靈敏和智能化感知能力。

圖8、光纖光栅傳感技術及應用

3. 激光微納加工及MEMS傳感:

(1) 超短脈沖激光加工

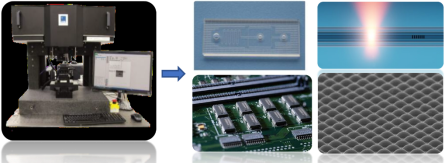

超短脈沖激光具有超短的脈寬及超高的峰值功率,可誘導材料發生非線性吸收效應,獲取尺寸遠小于衍射極限的焦點光斑,從而大幅提升加工的空間分辨率。 超短脈沖激光加工技術具有無接觸、靈活可控以及材料損耗小等優勢,當超短脈沖激光聚焦到材料表面時,會在非常小的空間内産生高密度的能量,導緻材料的瞬時加熱蒸發,從而形成微小孔洞或凸起結構,利用該技術可以開展超快激光在激光光刻、激光微機械加工、激光制備光纖光栅、激光制備光波導、激光制備光纖幹涉儀、透明材料内部的微納改性等方面的應用。

圖9、超短脈沖激光加工

(2) MEMS傳感器件及應用

掌握從傳感芯片電路設計、硬件控制、數據同步采集與傳輸,到多傳感器數據融合算法、邊緣計算算法、軟件平台開發等MEMS傳感器全鍊條研發關鍵技術,研制出MEMS加速度計、傾角儀等多種器件,在橋梁、大型建築、大壩等的結構健康監測領域具有重要應用。

圖10、團隊研制的部分MEMS傳感器件及檢測引用

三、團隊承擔的國家級、省部級縱向科研項目

序号 | 項目名稱 | 項目負責人 | 資助機構 | 經費 (萬元) | 起止時間 |

1 | 高靈敏倏逝波光纖SERS探針及其微流控生物檢測應用 | 劉晔 | 國家自然科學基金/面上項目 | 60 | 2019.01-2022.12 |

2 | 可見光激發下金納米顆粒修飾氧化鋅微納陣列薄膜的LSPR增強氣敏特性研究 | 周飛 | 國家自然科學基金/面上項目 | 54 | 2018.01-2021.12 |

3 | 微型光纖散射光譜儀 | 初讓 | 國家自然科學基金/青年項目 | 30 | 2023.01-2025.12 |

4 | 基于非線性可控帶隙結構的MIM表面等離子體波導特性的研究 | 劉晔 | 國家自然科學基金/青年項目 | 28 | 2012.01-2014.12 |

5 | 複合貴金屬納米顆粒陣列的局域場增強特性及其SERS效應研究 | 周飛 | 國家自然科學基金/青年項目 | 25 | 2013.01-2015.12 |

6 | 多功能建築結構智能監測傳感器研發及工程化開發 | 周飛 | 國家重點研發計劃項目/子課題 | 90.7 | 2020.01-2023.12 |

7 | 惡臭氣體高精度在線監測技術研發及應用示範 | 周飛 | 國家重點研發計劃項目/子課題 | 160 | 2016.07-2020.06 |

8 | 高功率、大脈沖能量超快激光器關鍵技術研究 | 劉晔 | 國家重點研發計劃項目/子課題 | 80 | 2017.07-2020.12 |

9 | “光場自适應”倏逝波光纖SERS探針及其微流控生物檢測應用 | 劉晔 | 廣東省自然科學基金/面上項目 | 10 | 2022.01-2024.12 |

10 | 氮化矽陶瓷的超快激光織構化表面改性及其在潤滑環境下的摩擦磨損特性研究 | 王宏建 | 廣東省自然科學基金/面上項目 | 15 | 2024.01-2026.12 |

11 | 基于高性能光纖SERS技術的三陰性乳腺癌Keytruda耐受原位光譜研究 | 郭豔先 | 廣東省自然科學基金/面上項目 | 10 | 2025.01-2027.12 |

12 | 超短并聯集成多芯光纖光栅陣列的飛秒激光制備與高溫動态傳感技術 | 郭奎奎 | 廣東省自然科學基金/面上項目 | 10 | 2021.10-2024.09 |

13 | 高靈敏光纖激光氫氣傳感器陣列的飛秒激光制備及偏振調控技術 | 郭奎奎 | 深圳市自然科學基金/面上項目 | 40 | 2021.07-2024.06 |

14 | 基于氣體填充空芯光纖光熱效應的寬帶全光相位調制器關鍵技術及其脈沖激光應用研究 | 譚豔珍 | 粵莞聯合青年項目 | 10 | 2022.10-2025.09 |

15 | 基于微納結構光纖增敏的高精度激光氣體分析儀 | 譚豔珍 | 粵莞聯合培育項目 | 30 | 2023.11-2026.10 |

16 | 基于光纖倏逝波的微流控-SERS光譜技術及在癌症早期診斷中的應用 | 劉晔 | 廣東省普通高校重大科研項目 | 25 | 2020.1-2022.12 |

四、近五年代表性科研成果

(一)代表性學術論文

1. Lianyu Bao, Fei Zhou*, Ye Liu, Botian Wang, Rang Chu, Qingmao Zhang, Hongcheng Wang*, Remote and in-situ monitoring of plasmon-induced catalysis reaction by fiber SERS probes, Talanta, 288: 127735 (2025).

2. Yanxian Guo, Ye Liu*, Chaocai Luo, Yue Zhang, Yang Li, Fei Zhou, Zhouyi Guo, Zhengfei Zhang, and Zhiming Liu*, “Instantaneous preparation of gold-carbon dot nanocomposites for on-site SERS identification of pathogens in diverse interfaces”, Photonic Research, 12(6): 1303-1312 (2024).

3. Chengbin Cai, Fei Zhou, Rang Chu, Hai Ye*, Chao Zhang, Lingling Shui, and Ye Liu*, “Rapid and sensitive in-situ detection of pesticide residues in real tea soup with optical fiber SERS probes”, Journal of Food Composition and Analysis, 134, 106520 (2024).

4. Rang Chu, Yanzhen Tan*, Fei Zhou, and Ye Liu*, “Sensitivity-enhanced humidity sensor based on a surface core fiber decorated with graphene oxide”, Sensors and Actuators Reports, 8, 100207 (2024).

5. Hongjian Wang, Botian Wang, Fei Zhou, Kuikui Guo, Ye Liu*, and HuaTay Lin, “Effect of laser surface texturing on friction performance and surface damage of silicon nitride ceramic”, Journal of Asian Ceramic Societies, 12(2): 184-193 (2024).

6. Kuikui Guo, Rui Yang, Hongjian Wang, Fei Zhou, Rang Chu, Hongcheng Wang, Laipeng Shao, and Ye Liu*, “Ultrashort fiber optic temperature sensor for the small-scale heat sources”, IEEE Sensors Journal, 24(3): 2682-2688 (2024).

7. Hongjian Wang, Hua-Tay Lin, Fei Zhou, Rang Chu, Kuikui Guo, HaiDong Wu, and Ye Liu*, “Friction and wear performances of Si3N4 ceramic matrix composites: A review from the perspectives of doped phase, layered structure design, and laser surface texturing”, International Journal of Applied Ceramic Technology, 1-20 (2023).

8. Junpeng Huang, Fei Zhou*, Chengbin Cai, Rang Chu, and Ye Liu*, “Remote SERS detection at a 10-m scale using silica fiber SERS probes coupled with a convolutional neural network”, Optics Letters, 48(4), 896-899 (2023).

9. Yanxian Guo, Yang Li, Ranran Fan, Ao Liu, Yiqiao Chen, Huiqing Zhong, Ye Liu, Haolin Chen, Zhouyi Guo, and Zhiming Liu, “Silver@Prussian Blue Core−Satellite Nanostructures as Multimetal Ions Switch for Potent Zero-Background SERS Bioimaging-Guided Chronic Wound Healing”, Nano Letters, 23:8761-8769 (2023).

10. Hongyu Li#, Rang Chu#, Jinyuan Cao, Fei Zhou*, Kuikui Guo, Qingmao Zhang, Hongcheng Wang*, and Ye Liu, “Sensitive and reproducible on-chip SERS detection by side-polished fiber probes integrated with microfluidic chips”, Measurement, 218: 113203 (2023).

11. Yanzhen Tan, Tiansheng Huang, Li-Peng Sun, Shoulin Jiang, Ye Liu, Bai-Ou Guan, Wei Jin, “Dispersion turning point-enhanced photothermal interferometry gas sensor with an optical microfiber interferometer”, Sensors and Actuators B: Chemical, 385: 133690 (2023).

12. Ye Liu, Rumeng Liu, Chuanwei Ai, Botian Wang, Rang Chu, Hongcheng Wang, Lingling Shui, Fei Zhou*, “Stick-slip-motion-assisted interfacial self-assembly of noble metal nanoparticles on tapered optical fiber surface and its application in SERS detection”, Applied Surface Science, 602: 154298 (2022).

13. Botian Wang#, Ye Liu#, Chuanwei Ai, Rang Chu, Manna Chen, Hai Ye, Hongcheng Wang, and Fei Zhou*, “Highly sensitive SERS detection in a non-volatile liquid-phase system with nanocluster-patterned optical fiber SERS probes”, Optics Express, 30: 15846 (2022).

14. Fei Zhou, Ye Liu, Hongcheng Wang, Yadong Wei, Geng Zhang, Hai Ye, Manna Chen, and Dongxiong Ling, “Au-nanorod-clusters patterned optical fiber SERS probes fabricated by laser-induced evaporation self-assembly method”, Optics Express, 28: 6648 (2020).

15. Ye Liu, Fei Zhou, Hongcheng Wang, Xiaoyuan Huang, and Dongxiong Ling, “Micro-coffee-ring-patterned fiber SERS probes and their in situ detection application in complex liquid environments”, Sensors and Actuators B: Chemical, 299: 126990 (2019).

16. Ye Liu, Zhulin Huang, Fei Zhou, Xing Lei, Bo Yao, Guowen Meng, and Qinghe Mao, “Highly sensitive fibre surface-enhanced Raman scattering probes fabricated using laser-induced self-assembly in a meniscus”, Nanoscale, 8: 10607 (2016).

17. Dilong Liu#, Fei Zhou#, Cuncheng Li, Tao Zhang, Honghua Zhang, Weiping Cai, and Yue Li, “Black gold: plasmonic colloidosomes with broadband absorption self-assembled from monodispersed gold nanospheres by using a reverse emulsion system”, Angew. Chem. Int. Ed., 54, 9596-9600 (2015).

(二) 授權專利:

1. Ye Liu, Fei Zhou, Hongcheng Wang, System and method for remote detection of SERS spectra, 美國發明專利,授權号:US10876973B2。

2. Fei Zhou, Ye Liu, Hongcheng Wang, Yadong Wei, Geng Zhang, Shaoqiang Zhang, Method for trapping molecule with optical fiber tweezers based on phase transition and crystallization and method for detecting Raman spectrum of persistent organic pollutant, 美國發明專利,授權号:US11448599B1。

3. Fei Zhou, Ye Liu, Dongxiong Ling, Hongcheng Wang, In-situ photocatalysis monitoring system based on surface-enhanced Raman scattering, 美國發明專利,授權号:US10914684B2。

4. 劉晔,周飛,王紅成,淩東雄,一種實用化咖啡環圖樣光纖SERS探針的制備方法,中國發明專利,授權号:ZL201811144372.6。

5. 劉晔,楊多興,周飛,一種布裡淵光時域分析溫度、應變解耦方法及系統,中國發明專利,授權号:ZL201910010423.4。

6. 劉晔,周飛,淩東雄,一種液相原位SERS檢測方法,中國發明專利,授權号:ZL201910054272.2。

7. 劉晔,周飛,王紅成,一種遠程SERS光譜檢測系統及方法,中國發明專利,授權号:ZL201910052916.4。

8. 劉晔,周飛,王紅成,淩東雄,一種錐形光纖SERS探針的制備方法,中國發明專利,授權号:ZL201811342587.9。

9. 周飛,劉晔,淩東雄,王紅成,一種倏逝波光纖SERS探針及其制備方法,中國發明專利,授權号:ZL201811414826.7。

10. 周飛,劉晔,淩東雄,王紅成,一種基于表面增強拉曼光譜的光催化原位監測系統,中國發明專利,授權号:ZL201811350850.9。

11. 周飛,劉晔,淩東雄,王紅成,激光誘導一步提拉法制備錐形光纖SERS探針的方法,中國發明專利,授權号:ZL201811144266.8。

12. 周飛,劉晔,王紅成,魏亞東,張耿,張紹強,一種基于相變結晶的光纖光鑷分子俘獲方法、持久性有機污染物的拉曼光譜檢測方法,中國發明專利,授權号:ZL202110371421.5。

13. 周飛,黃俊鵬,劉晔,一種光纖SERS探針中光纖拉曼背景去除的方法,中國發明專利,授權号:ZL202210398606.X。

14. 羅梓炫,周飛,林盛,李勇恒,黃文杭,劉晔,一種微流控-SERS芯片,中國實用新型專利,授權号:ZL 202322988573.7。

五、人才培養

1、已出站博後

王宏建(珠海科技學院)、郭豔先(廣東醫科大學)

2、已畢業碩士研究生

2024屆:蔡成斌、王修遠

2023屆:劉如夢、黃俊鵬、李泓嶼

2022屆:艾傳徫

2021屆:王博天

3、在讀碩士研究生

2025屆:邱恒清、林俊全、黨思恩、鮑連宇

2027屆:黃鴻偉、黃瑜安